[ようこそ、信州へ #021]岩井秀人(劇団ハイバイ)

演劇ってずっと拡張し続けないと演劇ではいられない

コロナ禍は片っ端からいろいろやっていくチャンスだった。

僕は「また、何かへんなことやってんぞ」と言われるポジショニングがいい

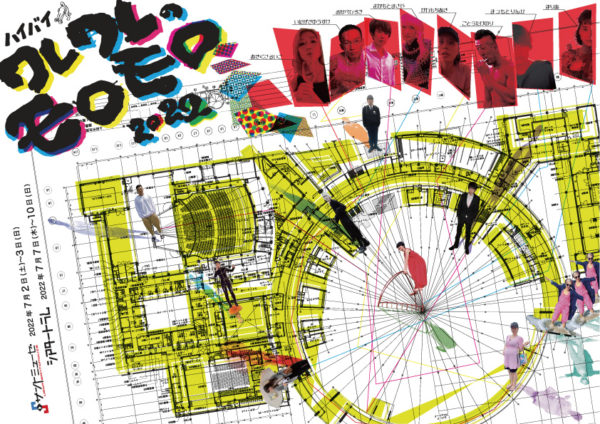

上田市にあるサントミューゼでは、複数年単位で劇作家・演出家をレジデンス・アーティストとして迎え、その作品を上演したり、市民との創作を行っている。今年は劇団ハイバイの主宰で、俳優でもある岩井秀人のレジデンスが最終年となり、この7月にハイバイ公演『ワレワレのモロモロ』を上演する。コロナ禍もあって思うような活動ができない中、サントミューゼでもそのことを逆手に取った創作を行ったが、演劇に堅苦しさを感じる向きにはぜひ体験してほしいハイバイ。岩井に演劇のこと、上田市のこと、これからのことなどを聞いた。 公演情報はこちら

お客さんがホールを好きになるために僕らは演劇をやっているという文脈で関わりたい

――サントミューゼでのレジデンスが終わります。今、感じていることを教えてください。

岩井 1年目は『ワレワレのモロモロ』で、映像作品を地元の方々とつくって、2年目はリーディングをしました。東京から来た俳優さんと地元の方々が混ざる感じで僕の台本を経験してもらった。3年目はハイバイの作品を持ってくるみたいな感じではあるけれど、1年目に地元の方たちもやった『ワレワレのモロモロ』ということで、ちょっと地続きに感じていただくことができるのはすごく良かったと思います。ただの貸館ではなく、地元のお客さんをとにかく呼んでくれればいいという考え方でもなく、一般の人たちも出入りしやすい雰囲気の空間で、見るだけじゃなくて、ちょっと自分もやれるという可能性を持たせることは、きっと作品を見るときの感覚も変わると思うんです。そういうことを感じさせてくれる3年間でした。プラス劇場のスタッフさんの協力体制も素晴らしかったし、めちゃめちゃ感謝しています。どこの劇場もこうあってほしいなと。それに3週間もクリエーションできるなんてジュヌビリエ(フランス)ぐらいですよ。なかなか許してもらえませんから。

リーディング公演『おとこたち』『きよこさん』(写真提供:サントミューゼ)

リーディング公演『おとこたち』『きよこさん』(写真提供:サントミューゼ)

――3年というスパンを提示されたときに、どういうことがやれたらと考えたんですか。

岩井 もしかしたらハイバイの作品を3回持ってくるということもできるじゃないですか。でもそれが地域でどう広がるかと言えば、ハイバイを好きな人が3回見ましたで終わってしまう。劇場が主体的に東京の劇団を呼ぶときに何を見てほしいかといったら、僕自身はこれだけ奔放に自分たちが信じたことを自分たちだけでやっていても広がりを持つ可能性もあるんだよ、それをやってみようよという呼びかけだと思うんです。芸能人が来て、それをナマで見て解散する、誰々は大きかった、カッコ良かったみたいなことも、それはそれで癒されると思いますけど、演劇はもうちょっと顔を突っ込んだ方が絶対面白い。劇団で10都市公演をやらせてもらったときに、地域差が歴然としていて驚きました。自分たちも意思を持って関わらないと、一般人は入ってくるなみたいなホールもあるわけですよ。こちらからそういうホールに行って、お客さんがこのホールを好きになるために僕らは演劇をやっているという文脈を持って関わりたいんです。それと同時に僕の適性として、地元の方々や子どもとなんかやることが似合うタイプなのかもしれません。

映像版『ワレワレのモロモロ』(写真提供:サントミューゼ)

――1年目はDJIのジンバルを持って、参加者の皆さんが劇場内を走り回って撮影しているのを見て、つい購入してしまいましたよ

岩井 あのころは、あちこちの劇団が特攻隊みたいな感じで本番をやるか、やらずに借金を背負うかみたいな状況だったのがあまりにも不健全な気がして。僕自身も演劇にこだわらなくていいんじゃないかと思っていた時期で、インターネットでいろいろなことができて、カメラも素人が使っても上質な映像が撮れる時代なんだから、それを試してみたいと思っていたんです。それでDJIを買ってみませんかみたいな、回し者みたいなことを言ったら、確かにそうかもと劇場側が快く対応してくれたんです。すごいタイミングが良かった。しかもホールとかどこもすごい建築家がデザインして建てるわけじゃないですか。面白いロケーションがいくつもあって、映像で紹介すればPRにもなる。『ワレワレのモロモロ』というフォーマットは僕もあんまり書かなくていいし(笑)、まだ実際にやっていないうちから僕はそんなことを言ってましたね。でも意外とそうなりました。もう一つ、地方に呼ばれると、その地域ならではのものを作品にと言われるんですけど、本当に困るんです。むしろ参加者の方が考えた方が地域性は圧倒的に出る。それも含めて意外と後からいい企画になったなと思いました。しかもサントミューゼは休館していたから、うちらしかいなくて、もうどこを使っても良かったという天国のような状態でしたから楽しかったですよ。

――改めて『ワレワレのモロモロ』を紹介してください。

岩井 初めてやったのは12年ぐらい前かな。僕は平田オリザさんの青年団に入ってワークショップ研究会で自分のワークショップをつくるみたいなことをやっていました。僕はワークショップでは若い世代の人たちが演劇をつくる、彼らにとっての演劇を育てるみたいなのことが目的だと考えたんです。それには僕が台本を書くというのは、僕の時代から見たら、20歳も上の世代の方の台本をやらされるということだから時代遅れなんです。つまり僕がどれだけ新しいと思ってやっても絶対に時代遅れ。演劇にとって時代性ってすごい大切じゃないですか。だからその世代の人たちが自分たちでつくることが一番重要なことだと思い、参加者に書かせようと思ったんです。いきなり書けといっても文学性だったり、技術的なものが必要になるけれども、自分の身に起きたことなら誰でも書ける、話せる。しかも僕も労力を払わずに、短い期間で成果があげられる。参加者本人たちにコミュニケーションに迫られて、いい悩みを持つ時間を与えられるものこそが、その人たちの中での演劇は確実に育つと思ったんです。最初は実験でもあったけれど、試しながらだんだん確信を持ちました。

映像版『ワレワレのモロモロ』(写真提供:サントミューゼ)

映像版『ワレワレのモロモロ』(写真提供:サントミューゼ)

映像版『ワレワレのモロモロ』(写真提供:サントミューゼ)

――キャスティングするときに脚本が描けそうだから選ぶわけじゃないですよね?

岩井 はい、でもまずお話です。オーディションのときにどんなエピソードあるか聞いて、面白そうだということで捕まえちゃう。

――それもユニークなやり方ですよね。どの程度書いてもらうんですか?

岩井 全部です。僕が1文字でも手を入れると別のことになっちゃうんで、何か最初に話を聞いたときの印象をメモリーしておいて、描写が足りないときは「その瞬間、あなたはもっと腹を立てていたと思うよ」みたいな感じで、やんわりコントロールしていくんです。だからフィクションはないですよ。20〜30年も生きていれば誰でも何かありますよ。ただ自分の人生に起きたことを話す習慣がない人もいる。逆に自分の人生をネタにすることに慣れていて、すごいトラウマな話をキャッチーにできたりする人もいます。

ただ僕の中ですごく感覚が変わったのが、プロの俳優たちでやると商品にするという意識が強いんですけど、『ワレワレのモロモロ』の心理療法的な側面で言えば本番がない方がいいのかもしれないという思いは年々強くなっています。まだトラウマだったり、怒りが残っているものを初めて、文字として外在化させて、初めて会った人たちと共有するだけでも、本人にとってはものすごい経験だと思うんです。僕であれば、父親の暴力がひどくて、ひきこもりをしていた経験が作劇につながっているわけです。自分の父親を誰かに託して演じてもらって、その過去を嫌でも別の角度から見ることで、まあ僕自身は商品にしながらやってたからどこか引き裂かれた部分もあるんですけど、逆に父親に関していい意味でどうでも良くなるまで早送りもできた気もするんです。この企画のものすごい意味のある面はそこだと思うんです。最初はとにかく面白いものをつくらねばと焦ったんですけど、そのうちに時間こそが大事だと思うようになって。だから時と場合と、参加者によってはお客さんを目の前にした本番はない方がいいという判断も必要になってくると思い始めています。

――サントミューゼでの稽古を拝見していて面白かったのが、役者さんがきっと演じるだけじゃない悩み方をしているんじゃないかなってことでした。

岩井 現実はこうだったけど、演劇にするとこうなのかというのはあると思います。普通の人生でも自分の行動を制限してしまうような記憶のオモリみたいなものは、やっぱり解かれるべきものだと思うし、そこから自由になっていくべき。僕はみんなのいろいろな記憶を、勝手にこっちの方が面白いからという理由だけで、強引に奪って、何か別の気持ちの通り道をつくるみたいな感じですかね。その当時めっちゃ腹が立ったり、怒りでしかなかったことを、その感情を使いながらも笑ってもらうことで、その過去を解き放つ。そういう企画な気がしているんですよね。

――でも自分のトラウマを描いた岩井くんがそこにいることが大事な気がします。

岩井 うまく説明できないけど、そうっぽいです。作家としてもワークショップをやるものとしても幸運だったのは、今までまじで話したことのないのに話してしまったと言われることが多くて。そこには何の意図もないけど、何かの力が秘められていたんでしょうね。

――今回の『ワレワレのモロモロ』、トータルの印象はいかがですか?

岩井 僕の挑み方も含めて明るいですね。どんな時代だろうが、ちょっと内省的な方がいいっていう演劇の文脈が僕は嫌いなんです。誰よりもそれをやっていたくせに(笑)。この時代にもう良くない?って思う。もちろん題材としては家族がうまくいっていない、恋愛がうまくいかないとか人生のつまずきが多いけど、そこの苦しみを表現するときに、演劇の不可能性で面白がらせるというバランスでいうと、苦しみをみんなと共有するモチベーションが現在の演劇人としての僕にはあまりないんです。基本的には俺たち総じてしょうもないよなというところで面白がって、笑って見てられるものにしたいですね。

自分がやっている仕事は何にお金が支払われてるかわからなくて

葡萄栽培にチャレンジしている

――コロナ禍でさまざまな変なことをやってましたね。

岩井 「いきなり本読み!」ですか? 映像にできたのが大きいです。僕が勝手に思っているだけかもしれないけど、コロナ前って演劇人が映像を売るのはハードルがあったと思うんです。この企画はコロナ前から考えていて、コロナのせいにして「今だ」と思ってやったんです。今なら誰にも文句を言われず、やれると。俳優がテーブルの前に座って動かない、配信でも伝わる、稽古がいらない、すべてがコロナに特化していますから。

――参加する俳優は勇気がいるでしょうね。

岩井 そうですよね。もちろん断られることもありますし、漢字が苦手な人もいます。この企画はエンタメとして笑って見ていられるということ以外にも、僕は演劇のアウトリーチにもなっていると密かに思っているんです。一回の公演の中で、同じ台本を違う配役で本読みするという作業をするんです。初見は〇〇さんにやってもらったけど、次は●●さんに読んでもらうだけでもう違いがわかる。俳優によって役の演じ方がそこまで変わるということをお客様は意外に知っているようで知らないんです。さらに演出によって俳優が大きく変化することも目にする経験がない。俳優が変わるだけで役の見え方が変わるんだ、演出が言葉を足しただけでこんなに俳優が変わるんだということを知ることで、演劇への興味の持ち方が変わると思うんです。台本と俳優と演出が別々の状態からだんだん一緒になっていくという様子も絶対に面白いと思います。

――そう言えば山梨が一つの拠点にもなったようですね?

岩井 甲府に農作業をしに行ってます。写真家の平岩享さん、名だたる会社のデジタル化のコンサルをやっているKAIZEN PLATFORMの石橋利真さんが僕の会社のサポートメンバーなんです。石橋さんがただでさえ東京でコンピューターを前にずっと仕事をやっていると神経がすり減っちゃうから、たまに農業をやったりしながら生活したいと言って山を借りたんです。

――山!

岩井 斜面ですけどね。空家の2世帯住宅と、葡萄を売っていた小屋があって、まず住宅をリノベーションしようと言って、みんなで壁を壊したり色を塗ったりしたのがただただ楽しかったし、快適な空間になった。そこには葡萄畑もあって、シャインマスカットが900房ぐらい取れる。1年目はみんなでやったんだけどすごい大変だったから、2年目からは農家の方に貸してやってもらおうという意見が出たときに僕が手を挙げたんです。だから今年は僕が葡萄部長です。大変です。ようやく袋掛けが終わるぐらいのところまで来ました。

――それで日焼けしてる?

岩井 そうですね。あとは自転車(笑)。葡萄をやりたいと思ったのは、自分がやっている仕事は何にお金が支払われてるのかよくわからないからなんです。すごくシンプルに「これを渡すから100円ください」ということをやってみたかった。それにしては遠回りだなって言われるんですけど、食べ物って本質的なものじゃないですか。去年はみんなが下北沢の道端とかで葡萄を売ったらしいんですけど、今年もどこかで手売りしたいですね。あと観劇時のアメの袋がうるさい問題があるじゃないですか。葡萄って観劇食という新しいジャンルとして、その解決策になりそうな気がして。カップみたいなものに5粒ぐらい入っていたら、音もしないし、皮も食べられる種類ですし、香りもいいし、ちょっと贅沢。そう考えるとプチトマトとかもいいかもしれませんね。

――それらコロナ禍の挑戦は、岩井くんにどんなフィードバックがあったんですか。

岩井 本当に楽しかったですよ。皆さんにどう聞こえるかわからないと思いながら発言していたんですけど、今まで理由もなく、ただ守られていたものを守らなくてよくなったというか、そもそも俺たち何をしたいのかというところに立ち戻れるような感覚があって。僕は演劇が好きな部分もあるけれど、好きじゃない部分もあって、好きな部分だけやっていいんだと思えたんです。コロナも当初はよくわからないものだったから「死」がだいぶ近かったじゃないですか。だったらやりたいことを急いでやろうと思えた。僕は演劇界にいるけど演劇を信じ切っていなくて、演劇が演劇だというだけでいいと思っている人たちによって演劇はどんどん衰退していくという思いがあるんです。演劇ってずっと拡張し続けないと演劇ではいられないと思っていたので、片っ端からいろいろやっていくチャンスだと思いました。それが最終的に演劇と呼ばれなくてもいい、そう思うことで自由度も上がりました。あとは自分の生き残り力を試されているみたいでしたね。何とかしなくちゃいけない状況が僕は楽しいんです。きっとそのときに何か新しいことが生まれる気がしてならない。

僕もそれまで演劇界で言う出世双六に思い切り乗っていたんだけど、それを続けていても、その先に幸せが見えなかったんです。それよりも自分でいることの方が圧倒的に大事だなって。才能がある人は双六を上り詰めればいい。でも僕は自分の才能をジャストで測れている気がしていて、自分の父親を書いて自分でそれを演じるぐらいがちょうどいいのかもしれない。あと少し違う角度で演劇を見ている利点として、「また、あいつ何かへんなことやってんぞ」って言われるポジショニングがいいんじゃないですか。