[ようこそ、信州へ #016]中津川浩章(美術家/アートディレクター)

どこにも行けない誰にも会えないコロナ禍で

僕は描くことが一番楽しかった

コロナとどう向き合ったか、そこにリアルがある

出会ったのは、障害ある人のアーティストに関する催しだった。中津川浩章さんは障害ある人のアートの世界では、ワークショップでの指導や展覧会のための選考など、引っ張りだこのお一人だ。現在開催中の「ザワメキアート」展にも一昨年まで審査員として関わられていた。その中津川さんの個展が、佐久平駅前のホテル東横INN1階にある元麻布ギャラリー佐久平で開かれる。記憶・痕跡・欠損をテーマに、ブルーバイオレットの線描を主体としたドローイング・ペインティングのスタイルにたどり付いたきっかけなどを伺った。

――画家としての中津川さんとお話しするのは初めてですね。基本的なお話からお聞かせください。

中津川 僕は大学を出てから就職することなく、ずっと絵を描き続けてきました。かつてはアクリル絵具で、色をたくさん使って厚塗りをしていたんです。20代後半に100号(1620ミリ× 1303ミリ)の作品を1年描いて描いて、絵の具の厚みが1センチを超えても完成できなかったことがありました。朝から晩まで毎日描いていたのに完成せず、描くのがつらくなってしまったのです。それでいわゆる良い作品を描くのはあきらめて、今のような一回性の作品を描き始めたら描くのがとても楽になりました。その時に感じていることを率直に表現していくことが楽しかった。その時は1日に10枚くらい描けたのですが、そうするとその中で1枚くらいは面白いものができるんですよ。完成を目指すことで永遠に終わらないという体験をしたことで作品というのは生の断面図なんだ、「プロセス」「問い」。答えじゃなくていいのだということに気づいて今のスタイルにたどり着いたのです。色数も多いとイメージが見えづらくなってしまうので、より偶然性を取り込む意味でも、描く条件を限定したほうがよりリアルなものができるだろうと絞っていきました。今のスタイルになって30年くらいが経ちます。

中津川 そうですね。もっと良い絵にしたいと思い描き直すと、どこかバランスが崩れてしまう。それをもっとできるはずだと描いて、潰して、また描いてをずっと繰り返していくと、絵の具が地層みたいになっていくわけです。自分ではもっと軽い、自由な作品を目指しているのに、逆に画面がすごく重くなってしまっていった。そういう矛盾もあって、もう落書きみたいなものもでいいのではないかと思ったんです。

――このスタイルになってからも変遷はあるわけですか?

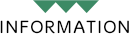

中津川 最初は抽象的な感じで始めて、次第に「建物」や「飛行機」などの具体的なイメージを描くようになりましたね。3メートルや5メートルくらいの大きいサイズの作品を描くようになって、2000年にギャラリー日鉱で『ディープ パープル』という大きな個展を開催。なんとなく自分の考えている社会的なイメージを反映する作品ができてきました。2011年に震災があって、1年間で毎月2回くらい現地へ出かけて多くのワークショップを実施した後に、鉛筆のドローイングを初めて写実的な作品を描くようになりました。近所を散歩して、気になった風景を写真に撮って、それを参考にして描いたりしていたのですけど、それをSNSにアップしていたら、さまざまな人の目に留まって、美術館で展示をしてみないかと話をいただいたこともありました。それをもとに、今度は、大きなアクリル画で風景画を描いて、森のシリーズなど潜在意識、象徴性をテーマにした今のスタイルになりました。

――ブルーバイオレットによるモノトーンの世界は、独特のパワーを感じます。

中津川 ありがとうございます。絵の具については今はブルーバイオレットの一色だけです。昔はそこにウルトラマリンやダークブラウンなんかを混ぜていたりもしたのだけど、面倒臭くなってしまいましたね。その代わりと言うと何なのですが今はいろんな種類のメディウムに凝っていて、硬いもの柔らかいものを混合したりしてマチエールにこだわっています。あとは筆かな。太いものは使わず、自分の好みの太さにするために削ったりしています。スパッタリング(絵の具を画面に飛ばす技法)はハケを使っています。

中津川 限定して、拘束することによって開かれる可能性があるのですよ。自由に描いても実は自由というスタイルに囚われて全然自由じゃなかった。でも逆に拘束することで、何が自分にとって必要なのかがよく見えてくる。例えば色は綺麗なだけでも心がウキウキするじゃないですか。だけどそれによって本質的なところが見えづらくなってしまったりする。モノトーンの線と形だけでどこまでいけるのかは実験的な意味がありました。

描くことには、不自由さが重要

――長野県での展示は初めてですか?

中津川 そうです。元麻布ギャラリー佐久平の大谷典子さんから、3年ぐらい前かな、個展をやらないかとお声がけいただいていたのです。大谷さんはスタッフとして「ザワメキアート」展でご一緒していたのですけど、タイミングはたまたまというより、もしかしたら「ザワメキアート」の集大成でもある今年というのをイメージしてくださっていたのかもしれません。

――「ここは何処なのだろう」というサブタイトルが付いてますね。

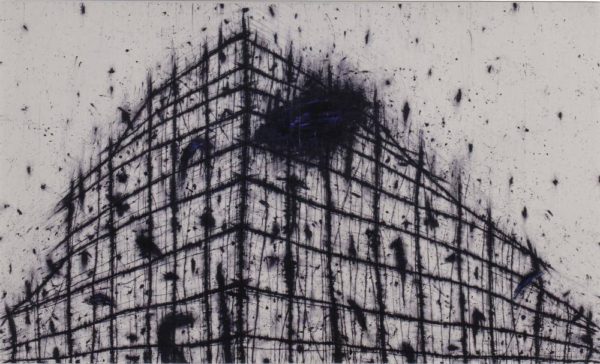

中津川 それは大谷さんが、僕がfacebookでつぶやいた言葉が気になっていて、これを使ったらと提案してくれたんです。コロナ禍で描いた水彩のグローインが500枚くらいあるのですけど、それを100点ぐらい、そしてキャンバス作品も20点以上は出そうと思っています。コロナとどう向き合ったか、それはアフター・コロナにとってとても大切だと思うのです。どこにも行けない誰にも会えないというときに、僕は描くことが一番楽しかった。描いているときだけは、旅ができたし、自分の内面を通して他者と触れ合っている気がしました。あとは僕の作品は潜在意識に訴えかけるところもあるので、集合的無意識と定義すればいいのでしょうか、プリミティブで物語的な感覚の中から頭が二つある巨人や怪物が生まれてきました。今までだったら考えられないような寓話的なイメージですよね。それがコロナ禍の自分にとってリアルなことだったのでしょう。自分の発想とイメージがオートマティズム的に手を動かすことで生まれてくる。きっと偶然性の高い素材の水彩だったからこそ自由に出てきたのかもしれません。

――安直な聞き方になって申し訳ありませんが、コロナのイメージだったんでしょうか?

中津川 意味はわからないですけどね。ただコロナがあって出てきたことは間違いないから、何か関連はあるのだと思います。僕はコロナ禍になる前にメキシコやフィンランドに行って、レジデンスや展覧会で、いわゆるグローバルな現代アートとはちょっと違う立ち位置で活動しているアーティストたちと交流をしました。その中にはシャーマン的感性を持っているアーティストが何人もいて、人間と動物のハイブリッドのイメージの作品が多かったのです。僕が制作している方向性と重なると確認することができましたね。日本ではそういう活動をしているアーティストがあまりいない。でも障害ある人のほうがそういうイメージで描く場合が多いのです。だからこそ不自由さというのが鍵なのかなって。僕は現代アートのグローバルな文脈に沿って創作するタイプではありません。だけど人間の潜在意識にある今の現実みたいなものを反映し表現しようと思っているので、そのアプローチに関しては障害がある人たちの表現方法とほぼ同じなのです。そういう意味では僕は障害のあるアーティストの作品に、間接的に影響を受けていると思う。違いがあるとすれば、僕の場合はそのコンセプトやプロセスを俯瞰できたり、言語化できたり、なんとか作家として成立しているというところですね。何か表現することに対する距離感みたいなものは、いわゆる現代アートのアーティストよりも障害者の人たちの作品に親近感を覚えます。

――アーティストの中津川さんとして、長野県のお客さんに伝えたいことはありますか?

中津川 長野県にはアーティスト仲間がたくさんいるのですよ。長野ってすごくアーティストが多いし、広がりもある。そして東京と違って地に足がついた活動をしている。情報に惑わされないし、みんな自分独自のロジックを持っている人が多いですよね。アートにはとても必要な要素です。そういうところで僕の作品がどう見えるのか、とても興味があります。そしてどういうコミュニケーションが生まれるのかすごく楽しみですね。アートプロパーの人たちというより、普通に生きている人たちに見てもらいたいなと思います。