【今だからこそ文化芸術を語ろう】稲葉俊郎×藤岡聡子×紅谷浩之

ケアする人とされる人、診る人と診られる人、お年寄りと子ども

病院、医療、福祉、芸術文化……

さまざまな領域が溶解し、関係が入れ替わって先に何かが生まれる

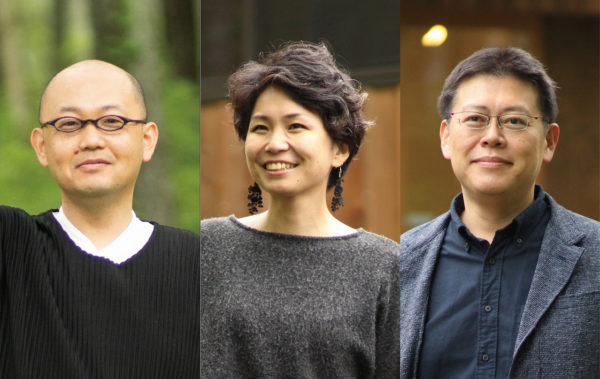

2020年4月、軽井沢町に診療所とデイサービス、病児保育を中心にした在宅医療拠点『ほっちのロッヂ』がオープンした。地元木材をふんだんに使った建物は病院のそれではないし、誰が来て、どんな過ごし方をしてもいい自由度の高い施設なのだそう。公式サイトの発信を見ていると、野菜も育てれば、地域の方とのお茶会、さまざまなイベントにも積極参加している。写真からは子どももお年寄りも、障害ある人もスタッフも混ざり合って楽しく過ごしているのが伝わってくる。そのキャッチフレーズは「ケアの文化拠点」。共同代表を務めるのは医師の紅谷浩之さん、福祉環境設計士の藤岡聡子さんだ。

時期を同じくして、東京大学医学部付属病院循環器内科助教として活躍していた稲葉俊郎さんが軽井沢に引っ越してきた。稲葉さんは、未来の医療と社会の創発のために伝統芸能、芸術、民俗学、農業などなど、あらゆる分野との接点を探る対話活動を積極的に繰り広げ、また『いのちを呼びさますもの』(アノニマ・スタジオ)、『ころころするからだ』(春秋社)、『からだとこころの健康学』(NHK出版)など多数の著書も多様な視点があふれている。

期せずして「生きること」に文化芸術の必要性と可能性を感じている方々が新たなスタートを切った。何かが軽井沢から変わりそうな気がした。同時に新型コロナウイルスのせいで、ざわつく心のために、オンライン座談会をお願いした。ネットにしては長い座談会になっている。

ほっちのロッヂは、知り合いの家に遊びに来たような感覚で

いろんな人が集ったり、交わったりできるがコンセプト

――まず『ほっちのロッヂ』のユニークな取り組みからご紹介いただけますでしょうか。

藤岡 端的に言えば、紅谷は医療の方面から、私は暮らしの方面から、いろんな人たちが交わる場所をつくりたいと、同じ方向を目指して動き始めたのが『ほっちのロッヂ』です。ではその目的は何かと言えば、誰もが自分の生き様をしっかり感じ取る場面を増やすことかなと。私自身は場をつくる、場が立ち上がっていくということをケアの領域でやってみたいと思ったんです。その領域を増やしたいと考えていたときに、知人が軽井沢で幼小中一貫教育校(軽井沢風越学園)をつくろうとしていると聞いて、「学校の中に老人ホームをつくりたい」と急いで会いにいったのが始まりです。

藤岡聡子さん

――学校の中に老人ホームをという発想はユニークですね。

藤岡 そうですね(笑)。小学6年生のときに医者だった父親を家で看取ったんですが、父ときちんと向き合えなかった後悔があって。それが今の活動につながる原体験なんです。当時いくつか自分の中に湧いた感情があって。その一つが「お父さんを亡くしたから優しくしてあげよう」と周りから腫れ物に触るような扱いを受けたことでした。父を亡くした喪失感は今も消えませんが、「死=悲しい」と決めつけられることが嫌だったんです。それがベースとなって、「人の育ち」や「生きて老いる本質」などを考えるようになりました。老いていく人たちの生活環境を改善することで、「生き抜いたぞ、これをやりきったぞ」という納得感を持って人生を終えてほしいと思い始めたんです。

私は2010年に友人と住宅型有料老人ホームを立ち上げたんです。そのときからどうして「老人ホームには老人しかいないんだろう」という違和感を持っていたのですが、周囲からは「当たり前でしょ」という答えしか返ってこない。たしかに大多数の人からすれば「あいつ大丈夫か?」な発言でしょう。老人ホームは合理化、効率化されて非常に画一的なんですね。私も経営の立場でしたからそのことはわかるんですけど、一方でもっと非合理にしたいとも思っていました。つまり老人ホームのたくさんのルールは、すべてが働く人の目線。じゃあ入所された方が最後までその人らしい生き方ができるか、自分で自分のことを決める選択肢があるかと言えば、残念ながらありません。そんなことを思い、試行錯誤しながら施設を運営してきました。学校の中の老人ホームの話をしましたが、今思えば、画一的なルールから脱却したいと思っている人と働きたくて軽井沢に来たんだなって。それが「新しい学校をつくろう」と考えちゃうファンキーな方々、私のことを「この人面白い、一緒に仕事したい」と思ってくれた紅谷のようなメンバーだったわけです。

――紅谷さんの『ほっちのロッヂ』への想いはどういったものだったんですか?

紅谷浩之さん

紅谷 僕は在宅医療や重い障害を持った子どもたちのケアを専門にやってきたんです。世間から見れば、難病で身体を自由に動かせないことは不幸のシンボルみたいな存在かもしれませんし、生まれたときから人工呼吸器をつけている子どもたちもかわいそうだと思われる存在かもしれません。でもそうじゃない。実際に本人たちに会うと、すごく生き生きしていたりするんです。寝たきりでもパソコンで起業している人がいたり、障害があっても家族や友達と遊びに出かけたりする子もいます。何か表現しよう、生み出そう、つながろうとするエネルギーは、生きるエネルギーと近い。身体の自由を奪われるくらい重い病気であっても、そういうエネルギーを発する人たちと出会ってきたことで、文化芸術など表現することの重要さを感じて今に至っているんです。そしてそのエネルギーに注目することこそ、医療にとって大切なアプローチになるんじゃないかと思います。しかし僕たちが持っている医療というモノサシでは、どうしてもそのエネルギーを、評価することも支えることもできない。そんな思いが強くなったときに、「子どもたちがもともと持っているはずの学びたい意欲や気持ちをみんなで支え見守る」というアプローチの風越学園と出会い、「老人ホームに老人しかいないのはおかしい」と訴える聡子さんの「いろんな人と出会って交わることを人は生きる力にする」という言葉が僕の根底にあった違和感を表面化させてくれたんです。

病院にはケアする人とされる人しかいなくて、ケアする人はシンボルのような白衣を着ることで自分たちのあり方を主張している。それこそ看護師が人生の大先輩に赤ちゃん言葉で話しかけるのはその関係が強く働いているから。それに僕自身も今は医学的には健常者かもしれませんが、しんどいところも弱いところもある。認知症のお父さんから話を聞いて成長できること心動かされることもある。だとすれば、ケアするされる関係に限定されるのではなく、ケアされながらケアもするという関係によって医療を正しく脱皮させることができるんじゃないかと思ったんですよね。そんな場所をつくりたい、それが『ほっちのロッヂ』なのかもしれません。

藤岡 ケアの現場も同じ。病気を持っている人や身体が不自由な人に対して介護職員が「私が見てあげなければ、ケアしてあげなくちゃ」みたいな不思議な人間関係が生まれるんですよね。そのときに浮かんだのが表現活動でした。音を鳴らすこと、色を選ぶこと、写真を撮ること、なんでもいいけれど、人と人の間に「こと」を介在させることで、ケアされたい、ケアしなければいけないと思っている人たちの主語をうまくずらすことができる。『ほっちのロッヂ』ではそういうケアが日に日に起きていて、手前味噌なんですが、めちゃくちゃいいチームだと思っています。よその専門職の方からすれば理解できないかもしれませんが、大事なのは経営や効率よりも「もう死ぬかもしれない、でもあの人と見に行ったタンポポきれいだったな」とか思えることだと考えているんです。

ほっちのロッヂには広報誌もある

――稲葉さん、今のお話をどんなふうに聞かれましたか?

稲葉 まず僕も「老人」という呼び方や響き自体が好きではないんです。そしてお年寄りはお年寄り、子どもは子どもと居場所を分けてしまう発想にも疑問を持っていました。それこそ病院は病人が集う場ですよね。そうしたカテゴリー化に抵抗があって、カテゴリー化を拒みたい思いは似ていると思います。医療ももう少し、生きる、人生全体の営みを見つめる方に戻っていかないと、どんどん細分化されていくだけで、そこに僕らが生きていきたい未来はあるんだろうかと思うんです。じゃあそれをどういう表現で実践するのかは、そこにまた個性の違いが出てくる部分だと思います。

――もう少し、『ほっちのロッヂ』について教えてください。

藤岡 先ほどお話しした「画一的」から抜けるには、その人の得意なこと、好きなことを軸にケアを構築し直す必要があるなと考えたんです。それが街に飛び出して、地域に住む人が得意なことを教え合える「家庭科室」、80代90代のお母さんたちが人前で話す「お茶会・お話会」など、そういう場づくりを重ねてきた私の活動の延長線上に今がある気がします。好きなこと、得意なことが集まる場所があれば、世代にかかわらず自分の人生を生ききることにつながるんじゃないかと。私はそこにアート的な活動、表現活動がもっとも有効だと考えます。『ほっちのロッヂ』がやっている事業は「在宅医療拠点」という名称になるのですが、それは熱意のある医療者たちがあちこちでやっていること。でも私たちは、せっかく医者ではないメンバーが医療者たちと一緒に事業を行うのだから、意味のある言葉をつけたかった。在宅医療は人に引き継いでいきたいバトンを見つける現場だと思っているので、『ほっちのロッヂ』を起点に、そのバトンによって人や物、ことが立ち上がっていけばいいなあ、そういう場所になってほしいという思いを込めて「ケアの文化拠点」と付けました。

地域の皆さんとお茶会をしたり

畑を作ったり

マルシェに参加したり

紅谷 僕が担当している診療部門は外来があり、在宅診療・訪問診療があり、そして緊急で始めたオンライン診療をやっています。今は外来へ来てくださいと大々的に言うのも難しい状況ですが、僕らは在宅診療を中心に据えていたので、こんな状況のなかでも患者さんたちに安心を提供できているという実感がありますね。外来に関しては、僕らがやりたいと思っていたのは、知り合いの家に遊びに来たような感覚で、ゆったり、リラックスしながら診察というかお話しできる環境をつくること。今日も予防接種の子どもたちが来ていましたが、その後の経過、その子の成長を親御さんとも一緒に思い描きながら、そのためにこの予防接種はどういう位置付けにあるなど、いろいろな話を時間をかけてできているのは「いいなあ」と思いますね。その一方で、軽井沢も今は発症者は出ていませんが、診療チームとしてはいつ診察依頼があってもいいようにシミュレーションしたり、チーム分けをしたりという対策もシビアにやっているところです。

『ほっちのロッヂ』はいろんな人が集ったり、交わったりがコンセプトですから、最初は予定したさまざまなイベントができないのは困ったなあと思ったんです。でも実際は僕らのベースにある訪問活動、オープンの半年前から始めていた訪問看護の町歩きの活動を通してできた人と人のつながりが、連絡を取り合う、困りごとを共有するという動きにつながっている。その状況を見ていると電話でもオンラインでもつながることが大事で、その後に、実際にオフラインで集まれるシンボルとしての『ほっちのロッヂ』があるという順番で良かったと今は思っています。また「集まっていいよ」というタイミングが来たときは、「あなたこんなに背が高いんだ」「そちらこそ印象が全然違うね」といった、何のつながりもない状態で4月にオープンするのとは違った関係性、雰囲気で出会えるが楽しみです。

朝から在宅診療に出かけるスタッフの皆さん

――お医者さん、看護師さん以外のスタッフさんはどんな活動をされていらっしゃるんですか?

藤岡 今、『ほっちのロッヂ』では遠隔を含めると15名のメンバーが所属しています。一人ひとりの自慢話をし始めるとたっぷり2時間はかかりそうなので、何名かを紹介します。公共ホールで企画・運営、それに音響のスペシャリストでありながら、芋が好きという理由でドイツ語はじめ語学が堪能なアートディレクター、唐川もそのうちの一人です。彼女と一つ目に立ち上げたのが「交換留藝」。私たちが先ほどから何度も出している”表現”そのものを得意とする作家たちに留まってもらい、『ほっちのロッヂ』に集う人たちの表現活動をより深く、濃くさせてくれる方を募りました(これは大方動きが見えてきていますが、もしこの記事を読んで興味の湧いた方は、ぜひお問い合わせくださいね)

それから、昨年9月から始まっている、訪問看護活動。町を出歩き、農業に熱中している人、本に熱中している人、リスの保護活動に熱中している人……さまざまな活動のメンバーがかかわってきました。『ほっちのロッヂ』の台所には、その出歩いた先の農家さんの畑にも種植えに行かせてもらっています。ある日レタスが5つ、ドーンと届いたり。そうそう、そろそろ採れたてのフキが届きそうです! こうして、その日の台所の内容が決まっていったりする。まさに予定調和ではないでしょう? 一人ひとりの個性、表現活動がそれぞれに爆発していますから、もちろんいろいろなことがあります。喜怒哀楽たっぷり使って、この瞬間をまさに共に生きているチーム、と言えるかもしれませんね。

稲葉 本当にどう展開していくのか、楽しみに見てみたいですよね。混沌としたなかで『ほっちのロッヂ』がどんなふうに進んでいくのかを。今までの病院、医療、福祉はカチッとつくられ過ぎているところがあるんです。しっかりつくり上げられていることは素晴らしい一方、制限が大きくて不自由にもなってしまっている。僕もそこをあえて壊して、もっとカオスにしたなかで立ち上がってくるものを大切にしたいという思いがあった。だから紅谷先生や聡子さんたちがそこを実践しているのは、すごく楽しみです。

稲葉俊郎さん

紅谷 ありがとうございます。でも実際始まって、聡子さんやアートディレクターの方の医療から飛び出した激しい動きを見ると、自分の医者らしさに気づくんですよね。在宅医療のときは、医者らしさなんて邪魔になるだけだと思っていたんですけど、意外に自分の医者らしさが見えるようになってきました。

稲葉 そうして場の役割を自然に担ってしまう、ということはありますよね。僕も医療業界にいるときははみ出たいと思っているけれど、場のなかに別の役割の人が入ってくると、場全体の力学が変化しますから、場合によっては自分も常識的な役割を演じて「それはやめたほうがいいんじゃない?」という秩序をつくる立ち回りもします。

ほっちのロッヂの庭では、地域の草花をポットで保存していた。